中国知財実務の分析と研究

~ 中国知財の最新の実務を、北京からタイムリーにお届け ~

01 クレームの構築に関する解説・今後の戦略のまとめ

機械意匠部長 兼 日本部長 中国弁理士 金成哲

2025.1.17に、下記のWEBセミナを開催させていただきました。『中国の訂正要件および出願・授権段階における対策』

そのWEBセミナのまとめをご紹介いたします。

〔重要案例〕

国家知識産権局 第40531号 無効審判 (審決日:2018.10.18)

北京知識産権法院(2018)京73行初10897号 一審判決(判決日2020.12.30)

最高人民法院(2021)最高法知行終556号 二審判決(判決日:2023.12.12)

以下、上記重要案例の特許権は登録クレームが31と多く、引用関係も複雑です。

そこで、上記重要判例の裁判官の判断内容をより理解しやすいよう、簡略化クレームを用いて説明します。

具体的には、まず、無効審判での権利者の訂正に関する説明を行います。

次に、無効審判および行政訴訟での審判官、裁判官の判断、それに対する解釈および弊所の経験に関する説明を行います。

さらに、権利獲得時・権利確定時におけるクレームの構築に関するQ & Aを説明します。

最後に、本案例から気づいた中国における特別な実務経験に関する説明を行います。

1.無効審判での権利者の訂正

〔登録クレーム〕

請求項1(方法の独立クレーム) =A

請求項2(請求項1を引用) =A+B

請求項3(請求項2を引用) =A+B+C

請求項4(請求項1を引用) =A+D

請求項5(請求項2または3を引用) =A+B+E

=A+B+C+E

請求項6(装置の独立クレーム) =請求項1を実現する装置

そして、AとBが無効証拠に開示されていることから、権利者は、下記の〔訂正クレーム〕に訂正した。

〔訂正クレーム〕

新請求項1(方法の独立クレーム) =A+C

新請求項2(請求項1を引用) =A+B+C

新請求項3(方法の独立クレーム) =A+D → OK? NO?

新請求項4(方法の独立クレーム) =A+E → OK? NO?

新請求項5(装置の独立クレーム) =請求項1を実現する装置

新請求項6(装置の独立クレーム) =請求項3を実現する装置 → OK? NO?

2.審決・判決、それに対する解釈、及び弊所の経験

各新請求項に対する「OK」または「NO」については、下記の表に基づいて説明します。

なお、新請求項1、2、5については、無効審判請求者、国家知識産権局、人民法院のどちらも異議がなかったので、新請求項3、4、6の「OK」または「NO」について詳しく説明します。

| 新請求項3 | 新請求項4 | 新請求項6 | |

| 無効審判 一審 |

NO 審決書・判決書: 専利審査指南第四部分第三章第4.6.2節は「請求項のさらなる限定とは、請求項に他の請求項に記載された一つ又は複数の技術的特徴を補充して、保護範囲を縮小することを指す」と規定されている。今回の修正では同一の請求項(当初の請求項1)にそれぞれ異なる技術的特徴を追加し、同時に複数の新たな独立請求項を形成する。しかし当初の請求項1は更に限定的な修正を行った後、技術的特徴が増加し、保護範囲が縮小した新たな請求項1になり、この時当初の請求項1は存在しなくなり、従って新請求項3の修正は受け入れられない。 |

NO 審決書・判決書: 新請求項3と同じ理由により該当修正は受け入れない。 |

NO 審決書・判決書: 新請求項3と同じ理由により該当修正は受け入れない。 |

| 二審 | OK 判決書: 新請求項3は当初の請求項4であり、それは実質的に当初の請求項1と4を併合したものではない。まず、従属請求項は通常「引用部分+限定部分」の作成方式を採用し、特に引用部分は引用される請求項の番号を明確にするだけで、全文引用をせず、目的はテキスト表現を精錬し、従属関係を明確化することである。専利権者が当初の従属請求項を補正しようとしないが、当該当初の従属請求項が引用する請求項がすでに補正により存在しなくなった時、番号が指示する対象条件が存在しなくなり、従属関係を明確化する必要もなくなり、当初の従属請求項中の引用部分の表現方式は、必然的に番号指示から全文引用に変更する必要があるが、当該請求項の実質内容と保護範囲は上記表現方式の変化により変化しない。 |

NO 判決書: 請求項1は既に限定式の修正を行った後、新請求項1を形成し、この時に当初の請求項1は既に存在しなくなり、それを再度限定して修正後の請求項4を形成する基礎が存在しなくなり、新請求項4の修正は受け入れられない。 |

NO 判決書: 新請求項4と同じ理由により該当修正は受け入れない。 |

| 二審判決の解釈 | 「請求項の更なる限定」とは、 ① 補正しようとする請求項に元クレームにおける他の請求項の一つ又は複数の技術特徴を追加することで、保護範囲が縮減された新たな請求項を形成して、元の請求項を切り替え、元の請求項は保留しない。 ② 補正後のクレーム数は、元のクレームに比べて予測を超える変化がない。 ③ 通常は請求項を追加又は再構築して新たなクレーム体系を構築することが認められない。 しかしながら、登録時の従属請求項をそのまま独立請求項に補正した修正は、実質的な内容や保護範囲が完全一致しており、ただ請求項番号の引用ではなく、独立請求項を全文表述したものであるので、請求項に対する修正ではない。従って、該当補正は受け入れるべきである。 |

||

| 弊所の 経験 |

実務的には、前記補正が無効審判段階で全て認めるケースが多い。すなわち、請求項1の全ての構成要件を含む形で、複数の並列している独立請求項を作成してもよく認められる。つまり、「請求項の更なる限定」を「請求項1に構成要件を追加して範囲を狭くする」と解釈し、該当補正はほぼ認められる。しかしながら、本件の判例があったかぎり、既に補正された請求項に対して更に当初の形に基づいて補正することは認められない可能性がある。 | ||

その一方で、マルチマルチを解消せずに出願が行われていた場合は、出願時およびOA応答の補正時には、下記のような状況であったはずである。

① 出願時:

上記のA+Eという技術方案(発明)の保護が請求されていた

② OA応答の補正時:

上記のA+Eという技術方案を請求項として残す補正が、専利法上で許されていた

3.権利獲得時・権利確定時におけるクレームの構築に関するQ & A

Q01:

マルチマルチは、いつ解消するべきか?

A01:

該当最高人民法院の判決から見れば、最適な対応方法は、次のとおりであると考えています。

① 出願時:

マルチマルチクレームをそのまま出願しておく

② OA応答の補正時:

新規性・進歩性の不備が解消される前には、マルチマルチの不備を解消しない

登録の直前に、審査官に指摘された際に、一部の技術方案(発明)の削除ではなく全技術方案を残す形で分解する。

つまり、まず、最初は、全ての引用関係を反映したマルチマルチクレームで出願することで、最も多い技術案を保留しておく。

次に、マルチマルチクレームの解消時に、「技術方案の削除」にて対応した場合、大半の技術方案がなくなってしまい、無効審判の段階において訂正の選択肢が少なくなる。

その一方、「全技術方案を残す形で分解」にて対応した場合には、独立請求項が多くなり、非常に複雑になるので、拒絶理由の対応時に面倒になる。

このため、最後の最後にマルチマルチクレームを解消すればよく、マルチマルチクレームは無効理由でもないし、最近はそのまま登録されるケースもあるので、審査官に指摘されなかった際には、そのまま残しても問題にならない。

Q02:

拒絶理由通知の応答時の補正はどうするべきか?

A02:

該当最高人民法院の判決から見れば、新規性・進歩性が認められた複数の従属請求項があった場合、無効審判段階において、その中から一つを選んで権利化することしかできない。残りの新規性・進歩性が認められた従属請求項は権利化できない可能性がある。

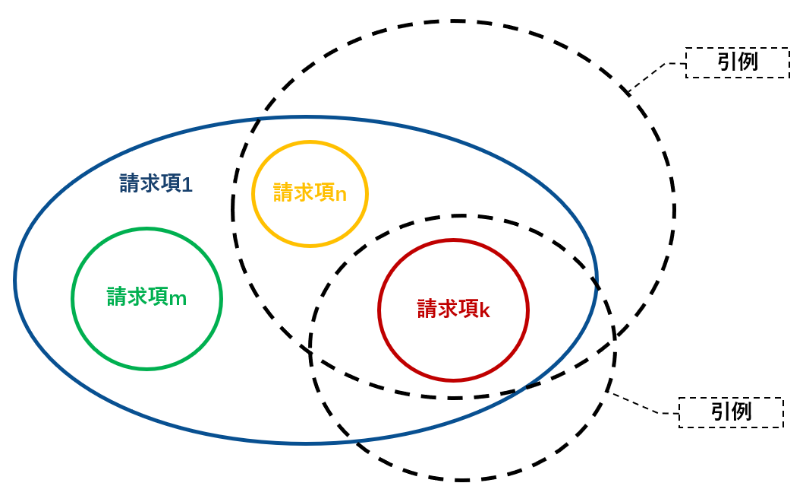

右の図面に基づいて詳しく説明する。

請求項n、請求項m、請求項kは、いずれも、請求項1のみに従属する従属請求項である。

例えば、引例Xが請求項mの構成を開示せず且つ請求項n及び請求項kの構成を開示した場合、権利者は請求項mを権利化することで対応できる。

しかしながら、引例Yが請求項m及び請求項nの構成を開示せず且つ請求項kの構成を開示した場合、本案例の判決によれば、請求項mに限定するかそれとも請求項nに限定するかを決める必要があり、同時に請求項m、nにそれぞれ限定できない。

つまり、二項以上の権利化できるクレームがあった場合には、その中から一つしか選べないし、且つ残り権利化できるクレームは権利化を放棄するしかない。

このような状況を鑑み、審査段階で新規性・進歩性が認められた独立化してない従属請求項に対しては、直接に独立請求項に従属させたほうが好ましい。

そうすると、万が一無効審判においても該当新規性・進歩性が認められた技術案を独立請求項にすることが可能になる。

Q03:

異なる主題(例えば、方法と装置)の請求項(例えば本件の登録請求項6)の引用先をどうするべきか?

A03:

該当最高人民法院の判決から見れば、異なる主題に変わる際に、前の独立請求項のみを含むことにはリスクがある。

なお、中国において、請求項の主題が変わる際には、マルチマルチクレームにならないので、異なる主題に変わる際に前の全請求項を引用したほうが好ましい。例えば、請求項1~5が方法の請求項である際、該当方法を実現する装置にクレームは、「請求項1~5のいずれか一項の方法を実現する装置」に限定したほうが好ましいし、マルチマルチクレームにはならない。これにより、無効審判段階において選択肢がより多くなる。

4.本案例から気づいた中国における特別な実務経験

〔隠れマルチ〕

まず、下記のクレーム案は、日本ではマルチマルチクレームになる。

「【請求項1】……方法。

【請求項2】 ……請求項1に記載の方法。

【請求項3】 ……請求項1又は2に記載の方法。

【請求項4】 ……請求項3に記載の方法。

【請求項5】 ……請求項2又は4に記載の方法。」

しかしながら、中国の実務において、マルチクレームである請求項5が直接に引用している請求項2又は請求項4がマルチクレームではないので、マルチマルチクレームと指摘されない場合が多い。

すなわち、中国ではマルチクレームの直接引用先がマルチクレームではないと、マルチマルチクレームと指摘されない場合が多い。

今回ご紹介させていただいた案例の内容は、中国の出願時およびOA応答時のクレーム構成に直接関係し、また、それは将来請求されうる無効審判の対応方式にも直接影響を与えます。

また、案例の内容は、中国知財実務のさまざまな事柄の中でも、相対的に理解が難しいと考えています。

このため、上記内容についてもしご不明な点がございましたら、WEB会議、メールでのやりとりを通じて回答させていただきますので、お気軽にご連絡いただければ幸いです。

以上